RAIDとは、複数のディスクを組み合わせてデータの安全性やアクセス速度を向上させる技術です。

以下では、RAIDの基本的な概念と、RAID0,1,5の各レベルの特徴について詳しく説明します。

RAIDとは?

RAID(Redundant Array of Independent Disks)は、複数のハードディスクを組み合わせて、仮想的な1つのハードディスクとして扱う技術です。

これにより、ハードディスクの高速化や、データの信頼性向上をさせることができます。RAIDには複数のレベルがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。

重要なのは、高速化のRAID0、信頼性向上のRAID1、バランス型のRAID5です!

この3つさえ覚えれば、基本情報技術者試験のRAID対策はばっちりです!

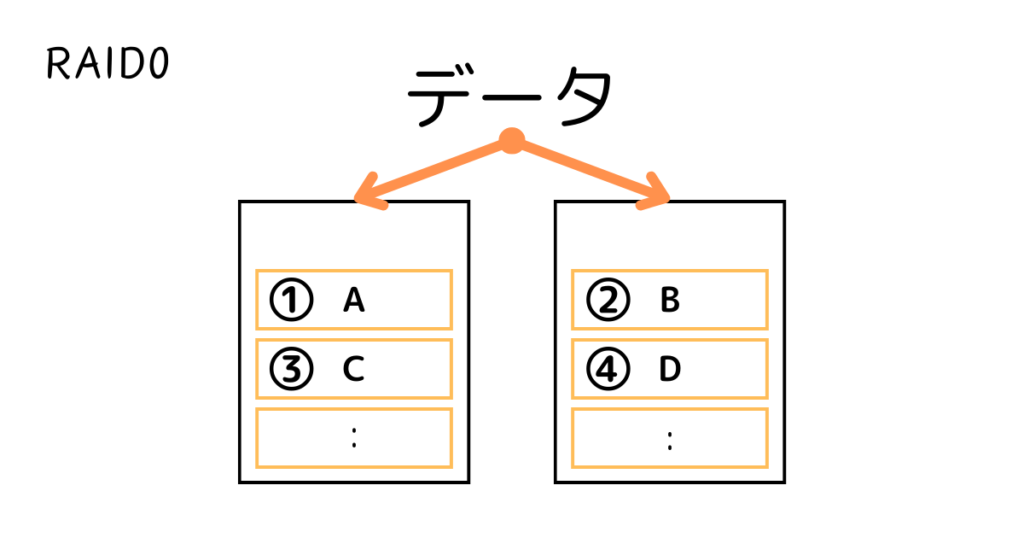

RAID0:高速化

RAID0は、ひとつのデータを2台以上のディスクに分散させて書き込みます。

また、データを複数のディスクに分散して書き込む「ストライピング」を行います。

これにより、読み書き速度が向上しますが、冗長性がないため、一つのディスクが故障するとすべてのデータが失われてしまいます。

特徴

- 少なくとも2台のディスクが必要

- データ分散による高速化

- 冗長性がないため、故障時のリスクが高い

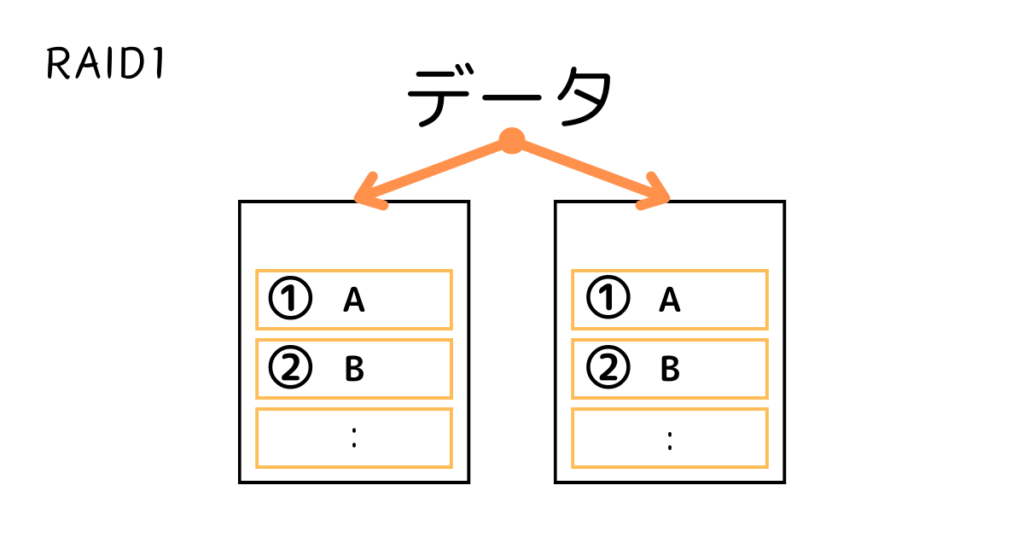

RAID1:信頼性向上

RAID1は、2台以上のディスクに対して常に同じデータを書き込みます。

また、同じデータを複数のディスクに書き込む「ミラーリング」を行います。

これにより、データの冗長性が確保されるので、1台のディスクが故障してもデータを失うことはありません。

特徴

- 少なくとも2台のディスクが必要

- データの冗長性が高いので、信頼性が高い

- 読み出し速度は向上するが、書き込み速度は単体ディスクと同じ

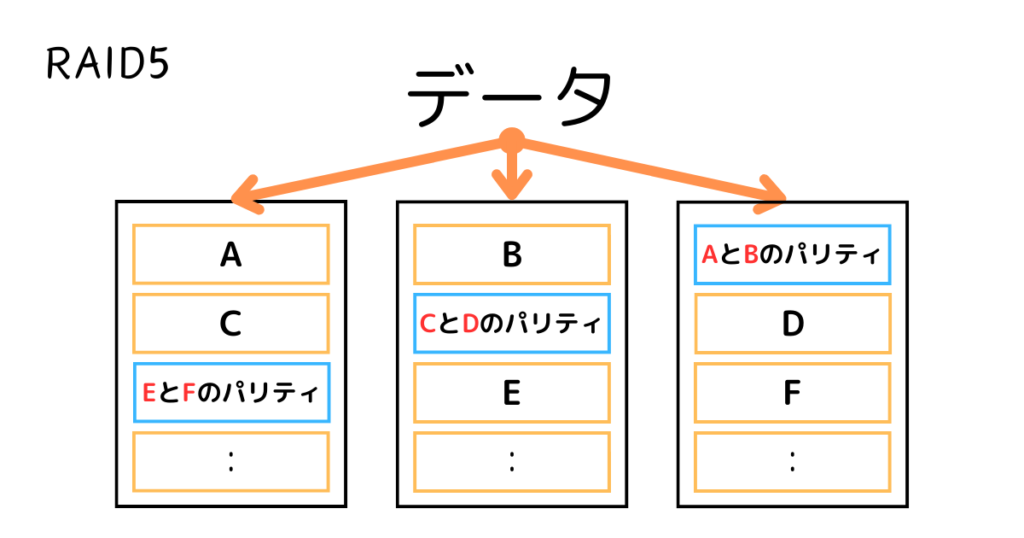

RAID5:高速化&信頼性向上

RAID5は、3台以上のディスクを使って、データと同時にパリティと呼ばれる誤り訂正符号も分散させて書き込みます。

また、データとパリティ情報を複数のディスクに分散して保存します。

これにより、1台のディスクが故障してもデータを復元することができます。

RAID5は、性能と信頼性のバランスが良く、広く使用されています。

特徴

- データとパリティ情報が分散されているため、1台のディスク故障に対応

- 速度と信頼性が向上

- 少なくとも3台のディスクが必要

おわりに

RAIDは、2,3,4,10…など、ほかにも多く存在しますが、基本情報技術者試験に出題されるのは、RAID0,1,5がメインですので、今回はRAID0,1,5のみ解説させていただきました!

この記事が皆様の学習に役立てば幸いです!

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!